河南,男子在银行存8000万活期,取款时竟傻眼了,银行只能存不能取?

有时,银行存款看似安全的也会成为你资金自由的最大障碍。男子将8000万存入银行,却在急需时被告知无法取出。

我们的资金安全还能得到保障吗?

让我们来看看发生了什么事情吧!

案例回顾

在他的公司刚刚起步时候,因为资金流动频繁。

为了方便管理,他选择将资金存放在离家较近的一家当地银行。

最初,李先生分散投资于多家银行,但每次取用大额资金都需要预约,流程繁琐,于是他决定将资金集中存储,减少时间消耗。

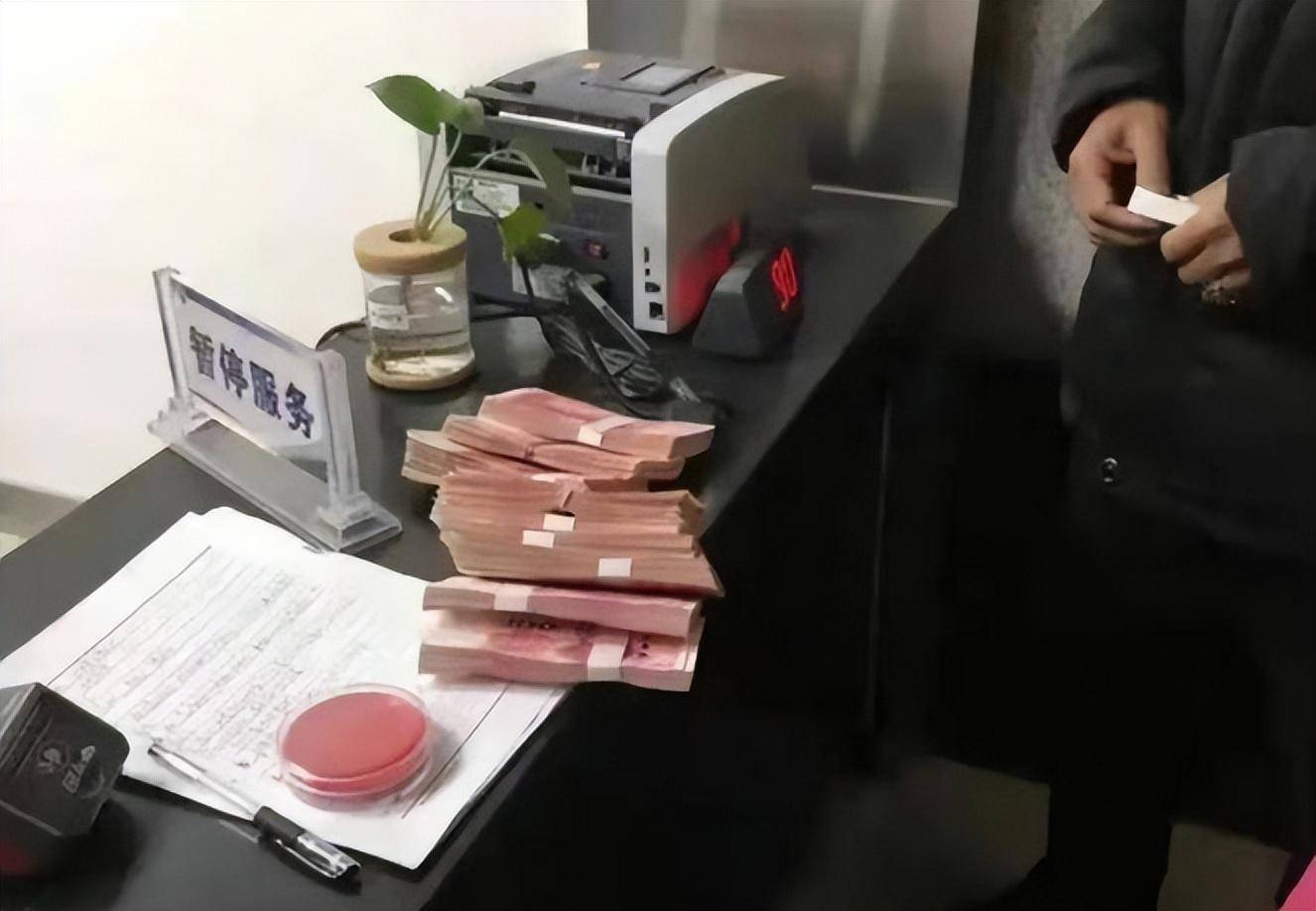

2020年,李先生将4000万现金存入离家比较近的银行,银行行长亲自接待为了保持和这位大客户长期合作,行长还给李先生提供了VIP服务。

行长亲自出面接待,并承诺了随存随取的便利。

这种优待使得李先生对银行服务深感满意。

李先生也说明了自己的需求,行长也满口答应了,并保证可以随时都可以取存。

不久后,他又存入了第二笔4000万。

然而过了一段时间,当李先生的公司需要用到这笔资金时。

李先生却被告知不能立即取款,李先生当时想资金比较大,不能立马取钱也在情理之中。于是便和银行工作人协商到周一取款。

到了周一李先生来取款银行以各种操作上的理由推脱,连之前热情洋溢的行长也变得避而不见。这种突如其来的变化,不仅给李先生的企业带来了运营难题,也让他对银行的信任感到了前所未有的挑战。

银行为何在李先生需要用款时突然改变态度,拒绝提款呢?

这背后又隐藏着什么事情呢?

这事件中的争议点明显,首先是银行未能遵守其“随存随取”的承诺,这违背了基本的银行操作原则和客户协议。其次,银行的行为引发了关于金融服务透明度和诚信的更广泛讨论。

李先生不仅面临财务压力,更感到被自己信任的银行背叛。

银行作为一个服务提供者,理应保证客户资金的流动性和安全性。

银行的这种操作不仅损害了客户的信任,也可能影响其商业信誉和市场地位。此外,此事件还涉及到客户如何在遭遇不公时,通过法律手段保护自己的权益。

案件分析

根据《中华人民共和国合同法》第六十条规定,合同当事人应当履行约定的义务,遵循诚实信用原则。而银行拖延不给取款,违背了双方约定的“随存随取”的原则,构成了合同违约。更进一步,《中华人民共和国银行法》第四十五条明确规定,银行必须保证客户资金的流动性,不得无故限制客户对存款的支配权。

在这起事件中,如果李先生选择通过法律途径追求解决,法院很可能会依据这些法律条文,支持他的诉求。这不仅是对他个人权利的维护,也是对银行操作透明度和诚信度的一次法律审查。

结尾

最终,通过媒体曝光和可能的法律途径,李先生成功取回了自己的资金。这个案例不只是一个关于资金取用的纠纷,更深层次地触及到了金融机构的责任与个人权益的保护。它提醒我们,在金融交易中,无论对方是多么大的银行,了解自己的权利,并在需要时勇于维护,是每个公民不可或缺的能力。

通过李先生的经历,我们可以看到法律如何在看似弱势的个人与强大机构之间,扮演平衡者的角色。这是对所有金融消费者的重要一课:在权利受到挑战时,法律是我们最坚强的盾牌。

对于这件事情,大家怎么看呢?可以打在评论区!

注:原创不易,抄袭、洗稿必将深究。